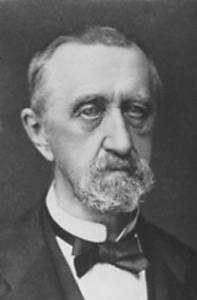

Freiherr Maximilian J. L. von Gagern (1810-1889)

zuletzt aktualisiert: 10.08.2008

Maximilian von Gagern wurde am 25. März 1810 im nassauischen Weilburg geboren. Sein Vater, der Staatsmann und Publizist Hans von Gagern, hatte unter anderem als Gesandter des Königs der Niederlande am Wiener Kongress teilgenommen. Unter Maximilians Geschwistern befanden sich zwei weitere Persönlichkeiten, die eng mit den Ereignissen der Revolution von 1848 verbunden sind: Friedrich von Gagern (1794-1848), der als General des Deutschen Bundes während des Badischen Aufstandes in der Schlacht bei Kandern fiel, und Heinrich von Gagern (1799-1880), der Präsident der Frankfurter Nationalversammlung.

Maximilian von Gagern studierte Rechtswissenschaften und Philosophie in Heidelberg, Utrecht und Göttingen. Wie seine Brüder Friedrich und Heinrich war er Mitglied der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft. Aufgrund der Beziehungen seiner Familie zum Haus Oranien wurde er 1829 in den diplomatischen Dienst der Niederlande aufgenommen, zuerst als Attaché in die niederländische Gesandtschaft in Paris, dann als „Commies van Staat“ in das Zivilkabinett des Königs in Den Haag. Während des Belgischen Aufstands von 1830, der zur Abspaltung Belgiens vom Vereinigten Königreich der Niederlande führte, diente er ein Jahr als Freiwilliger in der niederländischen Armee und wurde dann als Flügeladjutant in den Generalstab aufgenommen, dem auch sein Bruder Friedrich angehörte. 1833 kehrte er nach Deutschland zurück, um sich auf Gut Hornau wissenschaftlichen Studien zu widmen.

1837 trat Gagern eine Dozentur für Geschichte im damals preußischen Bonn an. Während des Kölner Kirchenstreits, der sich in diesem Jahr zu einem schweren Konflikt zwischen der protestantischen Regierung Preußens und der katholischen Bevölkerung in den Rheinprovinzen auswuchs, ergriff von Gagern, obwohl von Haus aus Protestant, Partei für die katholische Seite. Dies belastete sein Verhältnis zur preußischen Obrigkeit auf die Dauer so schwer, daß er die Dozentur schließlich niederlegte und in den nassauischen Staatsdienst trat. In den Jahren 1840-48 vertrat er das Großherzogtum unter anderem als Gesandter am niederländischen und belgischen Hof. Außerdem konvertierte er zum katholischen Glauben, ein Schritt, der auch seine politischen Ansichten beeinflußte. Von Gagern war der Meinung, daß die Entstehung eines deutschen Nationalstaates nicht zuletzt von der Überwindung der konfessionellen Gegensätze innerhalb der Bevölkerung abhänge.

Nach Ausbruch der Revolution im März 1848 wurde er Präsident des Siebzehnerausschusses, den der Deutsche Bund eingesetzt hatte, um einen – von der Nationalversammlung dann allerdings abgelehnten – gesamtdeutschen Verfassungsentwurf auszuarbeiten. Daneben koordinierte er im Auftrag des Großherzogtums Naussau die Zusammenarbeit derjenigen südwestdeutschen Fürstentümer, die an einer weitgehenden Reform des Deutschen Bundes interessiert waren. Gagern, der die nationalliberalen Positionen seines Bruders Heinrich teilte, nahm am Vorparlament teil und vertrat den 2. nassauischen Wahlkreis Montabaur als Abgeordneter in der Deutschen Nationalversammlung. Dort war er Mitglied des „Casino“ und unterstützte die Politik der Fraktion unter anderem als zweiter Vorsitzender des Verfassungsausschusses, als Unterstaatssekretär im Reichsministerium des Äußeren und als Sonderkommissar der Zentralgewalt in Schleswig-Holstein. Von Gagern stimmte für die Wahl des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. zum Kaiser der Deutschen. Nach dem Scheitern der Frankfurter Nationalversammlung schloß er sich dem Gothaer Nachparlament und dem Erfurter Unionsparlament an. Diese beiden Versammlungen versuchten, diesmal unter stärkerer Einbeziehung der preußischen Interessen, doch noch zu einer Reichsverfassung zu kommen.

Nachdem sich auch diese Hoffnung zerschlagen hatte, zog sich Gagern wieder in den nassauischen Staatsdienst zurück. Wohl aufgrund seiner Aktivitäten während der Revolutionszeit zwang man ihn allerdings im Jahr 1854, den Dienst zu quittieren. 1855 trat er auf Empfehlung des belgischen Königs Leopold I. in den österreichischen Staatsdienst, wo er fast zwanzig Jahre lang unter anderem als Leiter der handelspolitischen Abteilung des Ministeriums des Äußeren tätig war. Obwohl er 1874 zum Mitglied des österreichischen Herrenhauses ernannt wurde, gelang es ihm in seiner neuen Position nicht mehr, nennenswerten politischen Einfluß zu entwickeln. Auch die Reichseinigung von 1871 begrüßte er, anders als sein Bruder Heinrich, nicht. Maximilian von Gagern starb am 17. Oktober 1889 in Wien. (ss)

Literatur:

- Heinrich Best /Wilhelm Weege: Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49, Düsseldorf 1996, S. 149/50.

- Ludwig Pastor: Leben des Freiherrn Max von Gagern 1810-1889. Ein Beitrag zur politischen und kirchlichen Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, Kempten und München 1912.

- Rössler, Helmuth: Ringen um Freiheit und Einheit: von Leben und Werk der Freiherren von Gagern, Worms 1963.

- Paul Wentzke: Gagern, Maximilian. In: Neue Deutsche Biographie, Bd. 6, Berlin 1964, S. 36/37.

Sie haben Anmerkungen oder Fragen zum Inhalt? Dann schreiben Sie uns...